Avant de devenir le siège du Gouvernement provincial et d’abriter quelques-uns des hauts magistrats du Royaume, le Palais des Princes-Evêques a connu de nombreux avatars dus à l’action d’hommes qui furent illustres ou anonymes, inspirés par le désir de réaliser un ouvrage prestigieux ou contraints par les vicissitudes d’une histoire principautaire aussi riche que tourmentée.

Aujourd’hui, cette étonnante création architecturale constitue sans doute le plus éclatant témoignage de la pérennité liégeoise.

J’ose espérer que la diffusion de la présente brochure, réalisée grâce à l’active collaboration du Ministère des Travaux publics et de la Province de Liège, contribuera un tant soit peu à rendre moins fugace l’inévitable envoûtement que ce vénérable monument exercera sur tous ceux qui, dès 1980 et grâce au Millénaire de la Principauté, auront enfin la chance de le visiter plus systématiquement.

Gilbert MOTTARD, Gouverneur de la Province de Liège

Synthèse historique

Au temps de l’évêque Hartgar (Xe siècle), le moine irlandais Sédulius nous décrit la résidence de l’évêque comme une demeure somptueuse. Elle possède une tour de cent coudées, le toit est revêtu d’or, les fenêtres sont garnies d’une substance vitrée que le soleil pouvait traverser. A l’intérieur les murs sont peints de couleurvives représentant des scènes du Nouveau Testament.

Les incursions des Normands ruinèrent sans doute la “principale maison de l’évêque” car nous voyons Eracle (fin du Xe siècle), établir son palais dans un lieu fortifié près de la collégiale Saint-Martin au sommet du Publémont.

Lors du règne de Notger (972-1008), Liège va prendre une rapide extension et les églises construites sous l’impulsion du Prince-Evêque vont donner à la ville la disposition générale qu’elle conservera jusqu’à la fin de l’ancien régime. Cette fois, l’auteur de la Vita Notgeri parle d’un palais intégré dans le système défensif de la cité. Ce bâtiment tient de la forteresse et de l’exploitation domaniale, répondant ainsi à un rôle qu’il jouera pendant tout le Moyen Age.

En 1185, un incendie allumé par la foudre détruisit la cathédrale et le palais proche. C’est le prince-évêque Raoul de Zahringen qui le fit reconstruire et dans la vue de cet édifice éditée par Blaeu en 1 649, on remarque à la façade vers la place Saint-Lambert une construction romane qui paraît antérieure à la construction gothique du palais d’Erard de la Marck. Il pourrait s’agir d’un vestige du bâtiment du XIIe siècle.

Lors des événements tragiques de la seconde moitié du XVe siècle, guerre d’indépendance contre les ducs de Bourgogne (1465-1468), occupation bourguignonne (1468-14 7), guerre civile (1482-1492), le palais maintes fois pillé devient inhabitable. Le dernier évêque du Moyen Age, Jean de Hornes, cesse d’y résider et l’incendie ravage, en 1505, les bâtiments abandonnés.

En 1506, Erard de la Marck monte sur le trône épiscopal et bâtit le palais que nous connaissons aujourd’hui. Organisé en fonction de trois cours – la troisième a disparu au XIXe siècle – lI reprend certainement le plan médiéval et bien qu’il soit gothique, il apparaît, dans sa construction et sa décoration, largement tributaire de l’art français et de l’art italien de l’époque.

En effet, la disposition des bâtiments de la première cour évoque l’aile construite sous Louis XII au château de Blois, les cannelures des colonnes, celles du château de Gaillon et les tirants de fer disposés perpendiculairement à la galerie de la cour d’honneur se retrouvent à Pavie, Milan et Florence.

La décoration sculptée, si elle est encore tributaire du fantastisque médiéval, présente néanmoins des images qui s’inspirent des œuvres et de l’esprit des humanistes de la Renaissance.

Une autre source d’inspiration contemporaine apparaît dans les nombreuses têtes d’indiens emplumés connues par les masques, dessins et costumes offerts à Charles-Quint et à Marguerite d’Autriche par les explorateurs du Nouveau-Monde.

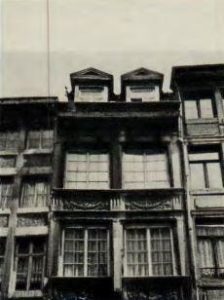

Le palais subira quelques modifications jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. En 1734, l’aile méridionale fut détruite par un incendie et Georges Louis de Berghes fit reconstruire par Jean-André Anneessens, en style classique, la façade actuelle. Les lucarnes gothiques et le premier étage des ailes ouest et est de la première cour seront abattus et réédifiés progressivement de 1734 à 1766 en style classique. Velbrück (1772-1784) voudra rendre certaines salles du palais plus agréables en agrandissant des fenêtres et en supprimant les épaisses croisées de pierre qui obscurcissaient les pièces.

Lors de la Révolution, après les pillages de 1793, le palais fut laissé à l’abandon. S’opposant à la proposition d’en faire une caserne, l’administration d’arrondissement y logea l’administration régionale et les juridictions créées par la République.

Le préfet Desmousseaux installa la préfecture dans l’hôtel de Hayme de Bomal au quai de Maastricht où elle restera jusqu’en 1831, tandis que les bureaux du département gagnaient l’hôtel Curtius.

Le palais ne conservait donc que des fonctions judiciaires.

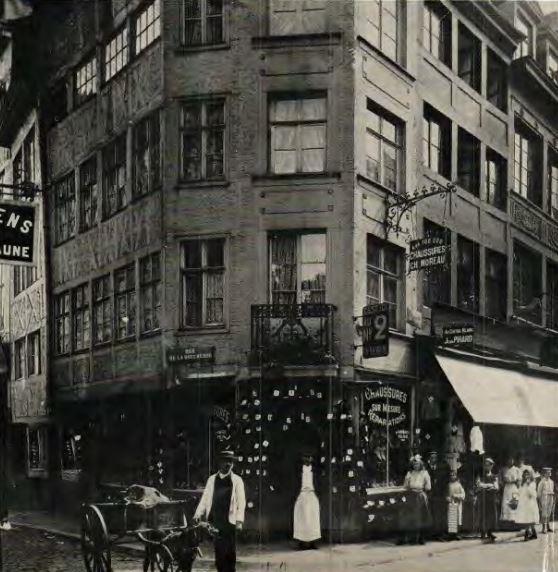

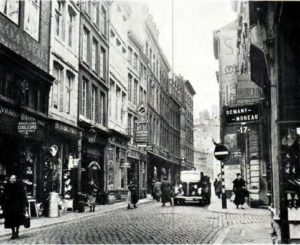

La troisième cour servait de préau à une prison pour femmes et pour vagabonds, et dans la première cour, les bouquinistes et les fripiers avaient dressé leurs échoppes sous les galeries où déjà ils s’étaient établis au début du XVIIe siècle.

L’administration départementale, devenue provinciale changea plusieurs fois de siège de réunion. Quand l’hôtel Curtius fut repris par le Mont de Piété, elle émigra vers la rue Hors-Château, de là elle passa à l’ancien couvent des Bons Enfants. Après l’incendie de celui-ci en 1845, elle dut s’installer dans le vaste immeuble que Cockerill avait fait construire place de l’Université. La Députation permanente y tenait aussi ses séances tandis que le Conseil provincial se réunissait dans les bâtiments de l’Université. Le Gouverneur ne conservait qu’un bureau dans l’immeuble de la place Cockerill.

Depuis l’indépendance, la propriété du palais faisait l’objet d’un litige entre la Province et l’Etat, de sorte que la décision de restaurer le bâtiment ne pouvait être prise par aucun de ces pouvoirs.

Ce n’est qu’en 1844 qu’interviendra l’arrêt de la Cour de Cassation qui, choisissant définitivement la thèse des autorités centrales permit à celles-ci de prendre leurs responsabilités en assumant les charges de propriétaire.

Les autorités et services provinciaux désiraient revenir au palais et, après de longues discussions, la Députation permanente se prononça pour la construction d’un Palais provincial face à la future place Notger. Il abrite-rait les appartements du gouverneur et l’administration.

Pour cet édifice, un concours fut institué et Charles Delsaux obtint le prix. Le jeune architecte est préoccupé par le souci, nouveau à l’époque, de restaurer le bâtiment dans le style primitif. Il démolit donc l’aile des Etats construite au XVIIIe siècle dans un style qui lui semble détruire l’unité du palais d’Erard, et il lui substitue une construction inspirée du XVIe siècle qui tente de combiner une pensée “moderne” avec des éléments gothiques. La construction de cette aile nouvelle à l’ouest de la première cour, l’obligea à restaurer la façade du côté de la cour. II remplacera les barbacanes du XVIIIe siècle par des lucarnes gothiques. Dans la suite, le travail de restauration de la cour sera continué par Léopold Noppius, sculpteur et architecte.

Le roi Léopold Ier vint poser la première pierre de ce bâtiment en 1849. En 1853, le Conseil provincial siégeait dans la salle néogothique qui lui était réservée tandis que le gouverneur avait occupé ses appartements dès 1852. Le restant du palais abritait trois administrations distinctes : Justice, Finances, Archives de l’Etat.

La Justice, qui se trouvait ainsi à l’étroit étendit ses bureaux dans un bâtiment construit par l’architecte Godefroid Umé à front de la rue Sainte-Ursule où les maisons appuyées sur le palais furent démolies. Umé dessina cette façade dans le style classique de celle qu’il prolongeait. Ces travaux l’amenèrent à restaurer fidèlement l’aile méridionale de la deuxième cour qui formait la façade intérieure des bâtiments de la rue Sainte-Ursule.

En 1880, la province se préparait à fêter le cinquantenaire de la Belgique ; aussi, en 1878, un arrêté ministériel chargea le Gouverneur de présider la commission qui devait mettre au point le choix des personnages, des reliefs et des blasons retenus pour décorer la façade du Palais provincial. Ces sculptures furent terminées en 1887.

Quelques travaux furent encore entrepris en 1905 à l’occasion de l’Exposition internationale mais on devra attendre l’année 1962 pour qu’une campagne systématique de restauration soit entreprise par le Ministère des Travaux publics.

Elle durera jusqu’en 1978. Le palais tout entier fut consolidé, les pierres altérées des colonnes remplacées et resculptées, et le ravalement des façades extérieures et intérieures en 1975 révéla aux yeux de tous un nou-veau palais, animé par l’alternance de pierres de teintes différentes où la lumière joue.

M. NICOLAS, Conservatrice honoraire à l’ULiège

La façade de la place Saint-Lambert (sud)

Sa section de style classique fut construite après l’incendie de 1734, sous le règne de Georges-Louis de Berghes (1724-1743) dont les armoiries ont été reconstituées au fronton. L’architecte choisi était Jean-André Anneessens, fils du célèbre doyen des métiers de Bruxelles décapité en 1719. A gauche du portail, l’ancien Hôtel des Etats, actuel Palais provincial. A droite, le palais de Justice. L’aile néogothique de celui-ci a été édifiée de 1868 à 1870 par l’architecte Godefroid Umé.

G.-L. de Berghes fut sans doute une des personnalités les plus attachantes de l’histoire principautaire. N’ayant jamais demandé aucun impôt au peuple, c’est sur sa cassette personnelle qu’il préleva notamment les deniers nécessaires à la reconstruction du château de Seraing. Il laissa cependant à sa mort une succession assez considérable ; or, son testament avait été rédigé de la façon suivante : “J’institue mes chers frères, les pauvres de la Cité de Liège, mes légataires universels.“

La façade occidentale

Cette façade fut édifiée vers 1850 par Jean-Charles Delsaux, dans le style d’Erard de la Marck. A la fin du XIXe s., on l’orna des armoiries des Bonnes Villes et des grandes subdivisions territoriales du Pays de Liège, des blasons des trente-deux Bons Métiers de la Cité, de dix-neuf bas-reliefs rappelant quelques événements marquants de l’Histoire liégeoise, ainsi que de quarante-deux statues représentant des personnages historiques ou légendaires, dont le nom peut être rattaché d’une manière ou d’une autre à celui de la Principauté. Parmi ces derniers, on peut notamment épingler : Ambiorix (chef des Eburons) ; Jean d’Outremeuse (chroniqueur liégeois du XIVe siècle) ; Pépin de Herstal, son fils Charles Martel et le petit-fils de celui-ci, Charlemagne ; Pierre l’Ermite et Godefroid de Bouillon ; Saint-Lambert et Saint-Hubert (tous deux furent évêques de Tongres ; Lambert ayant été assassiné à Liège vers 705, Hubert fit ramener ses reliques à l’endroit de son martyr, et lui consacra une église) ; Notger ; Lambert Lombard (nos anciens billets de 100 BEF ont popularisé les traits de celui qui fut le peintre liégeois le plus célèbre de la Renaissance) ; Erard de la Marck.

La première cour

L’habile jeu des perspectives permet à l’ensemble de suggérer une impression “de parfaite unité, de discipline savamment étudiée“, alors que les soixante colonnes que compte le péristyle sont toutes différemment ornementées. Remarquablement restaurée – notamment, depuis 1965, par la Régie des bâtiments, sous les auspices des différents ministres des Travaux publics – cette cour a conservé l’apparence qu’avaient conçue Erard de la Marck, qui fut plus qu’un mécène, et son architecte Arnold Van Mulcken. En combinant “survivances médiévales et emprunts à la Renaissance“, ils concrétisèrent étonnamment l’union de deux cultures, de deux univers que le temps et l’espace pourtant séparaient : le Moyen Age de l’Europe septentrionale et l’Italie du Quattrocento. Sur la plupart des colonnes, on découvre des masques grimaçants entourés de feuillage, ainsi que des têtes de fous et des marottes de bouffons. Cette iconographie est sans doute due à l’influence qu’eurent sur Erard de la Marck des ouvrages comme La Nef des fous de Sébastien Brant et l’Eloge de la Folie d’Erasme. Notons par ailleurs le résultat d’une amusante coquetterie : sur une des colonnes de la façade ouest – la sixième, de droite à gauche – est sculpté le visage de J.-C. Delsaux, l’architecte qui dirigea les travaux de restauration au XIXe s.

La seconde cour

Le jardin français et la pièce d’eau font de cette cour injustement méconnue des Liégeois un lieu moins austère, plus intime que ne l’est la première. Les galeries des ailes nord et sud datent du XVIe siècle. On ne pourra qu’admirer, à la gauche de l’aile sud, une méridienne du XVIIIe siècle, très opportunément restaurée et embellie.

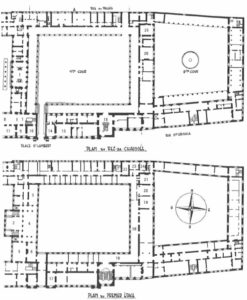

Plan de l’ancien Palais (1949)

-

-

- Hall d’entrée

- Salle des pas-perdus

- Salle de la Députation permanente

- Salle du Conseil provincial

- Salle des gardes

- Salon Louis XV

- Hall d’entrée des salles de réception du Gouverneur

- Salle à manger

- Salon d’Audenaerde

- Salon lambrissé

- Salon d’Achille

- Quatrième salon

- Chambre de la Reine

- Cabinet du Procureur général

- Cabinet des Avocats généraux

- Escalier d’honneur

- Cabinet du premier président de la Cour d’Appel

- Grande galerie

- Salle des délibérations du jury de la Cour d’Assises

- Salle du Conseil de l’Ordre des Avocats

- Cabinet du Bâtonnier

- Bureau des Premiers substituts du Procureur du Roi

- Cabinet du Procureur du Roi

- Cabinet du Secrétaire du Procureur du Roi

- Cabinet du Président du Tribunal

- Salle d’audience A.

-