[d’après VISITEZLIEGE.BE] Cette ancienne collégiale a été fondée en 979 par l’évêque Notger. De la construction originelle subsisterait un pan de mur en grès. Le choeur occidental, romano-gothique (fin XIIe, début XIIIe siècle), contient une Invention de la sainte Croix de Bertholet Flémal (XVIIe siècle). L’abside orientale date du XIIIe siècle, les nefs sont du XIVe siècle et les chapelles latérales du XVe siècle. Ses trois nefs d’égale hauteur en font une des rares églises du type halle dans nos régions.

Adresse : Rue Sainte-Croix, 1 à 4000 Liège

Liège sous la protection de la croix

L’endroit est stratégique : sur l’éperon du Publémont, entre Saint-Pierre et Saint-Martin, il contrôle les vallées de la Légia et de la Meuse. “Sous le prétexte de défendre toute la ville… contre les pièges de l’ennemi, un homme très puissant par les armes” s’était proposé d’y construire une “fortification pernicieuse” (Anselme, v. 1050).

Embarrassé par le projet de ce puissant personnage – dans lequel on reconnaît le duc de Basse-Lotharingie-, Notger, qui veut être seul maître à bord, ruse et engage son grand-prévôt et archidiacre Robert à fonder une nouvelle collégiale sur l’emplacement convoité.

Dédiée à la sainte Croix, celle-ci sera consacrée un 23 octobre (986?).

HÉLÈNE ET CONSTANTIN

Née en Bithynie vers 250, sainte Hélène doit sa popularité à la découverte de la vraie Croix qu’elle fit lors d’un voyage en Palestine (327). Elle éleva la basilique de la Nativité sur l’emplacement de la grotte de Bethléem et le temple de la Résurrection sur le Saint-Sépulcre. A Rome, elle avait fait construire la basilique de la Sainte-Croix. Elle était particulièrement honorée en Allemagne rhénane et en France. Son fils Constantin (274-337), fondateur de Constantinople (vers 330), fut le premier empereur chrétien. Vainqueur de Maxence (312), il promulga l’Edit de Milan (313) qui autorisait l’exercice public du culte chrétien. Il participa au concile de Nicée qui condamna l’hérésie d’Arius et formula le dogme de la Trinité.

UNE RELIQUE DE LA VRAIE CROIX

Selon une tradition séduisante mais très hypothétique, cette relique insigne fut offerte par Robert II de France (996-1031) au roi de Germanie Henri II (1002-1024), qui la donna à Sainte-Croix en 1006. Le fragment du bois de Vie (Lignum Vite), conservé dans une staurothèque (reliquaire abritant un fragment de la Croix) ottonienne, a été enchâssé au XIIe siècle dans un triptyque, forme courante à cette époque pour les croix-reliquaires en région mosane. Il est au centre d’une scène qui évoque le Jugement des Justes : c’est par la Croix que les morts auront part à la vie éternelle lors du Jugement dernier.

UN CHEF-D’OEUVRE EN PERIL

De toutes les églises liégeoises, Sainte-Croix est la plus menacée : dans un quartier mutilé, c’est une église presque sans paroissiens. Défigurée par les briques de laitier, son abside occidentale est pourtant unique en Belgique. Bâti vers 1225 dans un style déjà gothique, cet ultime témoin du thème du contre-choeur reproduit des formules chères à l’architecture rhénane.

Philippe Bruni, le “bon doyen” (1324-1361), consacra toute son énergie à poursuivre la reconstruction de la collégiale. Dans le vaisseau, les trois nefs sont d’égale hauteur : ce type d’architecture (Hallenkirche), germanique lui aussi, est exceptionnel en Belgique.

Dans le choeur rebâti vers 1250, quelques stalles aux miséricordes finement sculptées. Avec les stalles de Saint-Jaques, ce sont les seules conservées à Liège pour le XIVe siècle.

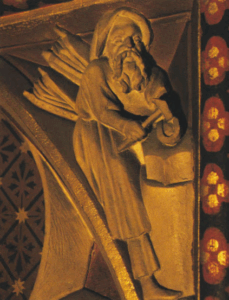

Dans les chapelles construites au début du XVe siècle entre les contreforts, les écoinçons profondément entaillés sont peuplés d’animaux fantastiques, de têtes d’homme encapuchonnées et de savoureuses scènes hagiographiques.

Eloi, patron des orfèvres et des forgerons, fut le conseiller et le trésorier de Clotaire II et de Dagobert I. Evêque de Noyon, il avait une manière toute personnelle de ferrer les chevaux : afin de ferrer plus aisément un cheval rétif, Eloi coupe le pied de l’animal, ferre le sabot et replace le pied.

CURIOSITÉ ARCHÉOLOGIQUE

De tous les monuments funéraires liégeois, celui du chanoine Hubert Mielemans est le plus singulier. Parmi de nombreux emblèmes et figures symboliques, il montre des hiéroglyphes. Témoins de la curiosité d’un chanoine érudit pour la science archéologique, ces signes attestent aussi une volonté d’originalité jusque dans la mort.

HUBERT, UN SAINT EN EXIL

Peu de saints auront connu autant de voyages posthumes ! Mort à Tervuren (727), Hubert est ramené dans la cité épiscopale pour être inhumé dans la crypte de la collégiale Saint-Pierre qu’il avait fondée. Un repos de courte durée : en 793, son corps est déposé dans un nouveau cercueil au pied du maître-autel. En 825, le voilà transféré à Andage en Ardenne, la future Saint-Hubert, dont on l’éloigne prudemment à chaque danger. Et cela jusqu’à la fin du XIe siècle. Les voyages des reliques reprendront après l’incendie de l’abbatiale par les Huguenots (1568). De cachette en cachette, jusqu’à leur disparition… Liège, qui avait perdu déjà le corps de saint Hubert, patron de la ville, vit disparaître aussi, au début du XIXe siècle, la collégiale Saint-Pierre et la paroissiale Saint-Hubert. C’est dans la collégiale Sainte-Croix qu’allait désonnais être entretenue la flamme du souvenir.

Saint-Nicolas-aux-Mouches, la plus petite église paroissiale de Liège, est aussi la plus ancienne (1030) église de Lotharingie placée sous le vocable de l’évêque de Myre. Aux-Mouches : suite à une épidémie de peste enrayée, à Liège, grâce à l’intercession de saint Nicolas. Longtemps habitée par le sculpteur Jean-Joseph Halleux, elle forme avec les maisons voisines l’un des coins les plus pittoresques de Liège. (Cliché A. Henry de Hassonville)

Saint-Nicolas-aux-Mouches, la plus petite église paroissiale de Liège, est aussi la plus ancienne (1030) église de Lotharingie placée sous le vocable de l’évêque de Myre. Aux-Mouches : suite à une épidémie de peste enrayée, à Liège, grâce à l’intercession de saint Nicolas. Longtemps habitée par le sculpteur Jean-Joseph Halleux, elle forme avec les maisons voisines l’un des coins les plus pittoresques de Liège. (Cliché A. Henry de Hassonville)

[INFOS QUALITE] statut : validé | mode d’édition : dématérialisation, partage, correction et iconographie | source : Les collégiales liégeoises (n° 5 – Liège : Histoire d’une église, 1991) | contributeur : Patrick Thonart | crédits illustrations : © flickr.com ; © dp ; © A. Henry de Hassonville.

A Liège, encore…

- Cointe au temps des Gaulois (CHiCC)

- LIEGE : la collégiale Saint-Denis, une tour forte dans l’enceinte notgérienne

- COINTE : Villa “L’Aube” de Gustave Serrurier-Bovy

- LIEGE : rue du Pont

- COINTE : boulevard Gustave Kleyer

- LIEGE : la collégiale Sainte-Croix, Liège sous la protection de la croix

- COINTE & la “Pax Romana” (CHiCC)

- LIEGE : la collégiale Saint-Martin-en-Mont, cathédrale éphémère, forteresse sacrée, une fondation détournée

- MELEN : les charmes noués d’un jardin sur le plateau de Herve

- LIEGE : au Pèrî